コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス推進体制について

当社は、企業理念、経営理念の下で、株主価値、顧客価値、社員価値、企業価値の最大化を図ることを目指しています。

これらを実現するためには、経営の効率性・透明性・適法性が必要であり、コーポレートガバナンスの充実およびコンプライアンスの強化を最重要課題と位置付けています。

コーポレートガバナンスの基本方針

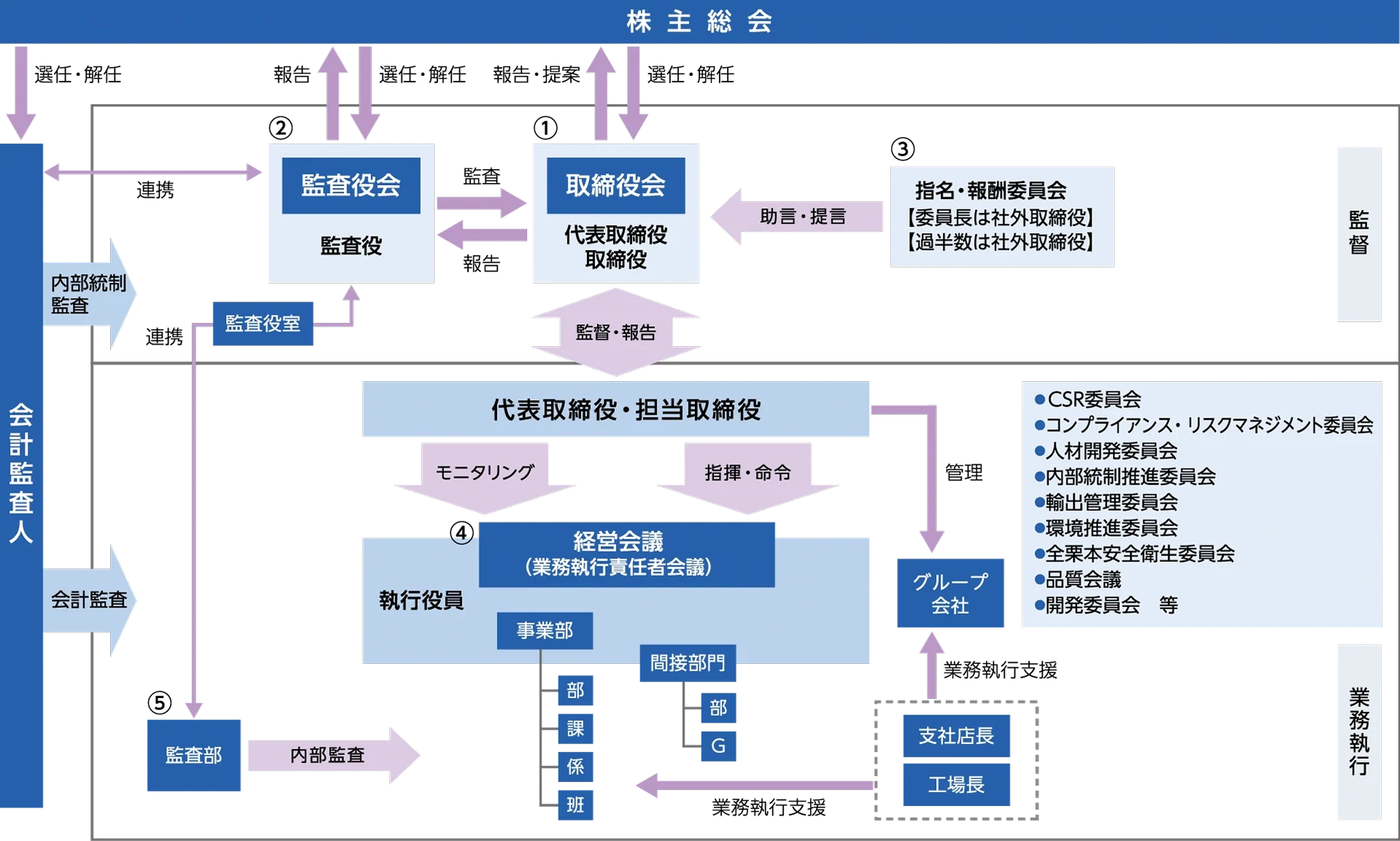

取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化を目的とする「指名・報酬委員会」の設置、取締役会を補完する「経営会議」 の設置、執行役員への業務執行権限の一部委譲、監査役会の活動を軸に、コーポレートガバナンス体制を強化しています。

コーポレートガバナンス・ガイドライン

1.目的

本ガイドラインは、当社および当社グループ(以下「クリモトグループ」と表示)におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組みおよび指針を定め、クリモトグループの持続的成長および中長期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンスの実現を目指すことを目的とする。

2.コーポレートガバナンス体制の概要

- 当社のガバナンス体制は、株主総会において選任された社外取締役を含む取締役で構成される取締役会を最高意思決定機関および監督機関とし、代表取締役および担当取締役が業務執行に関する権限と責任を有する体制とする。なお、当社においては、執行役員制度を導入し、取締役の業務執行機能の一部を執行役員に委譲することで、取締役の監督機能を相対的に強化している。

- 取締役は、取締役会において、定期的に自己の職務執行状況を報告するとともに、全体最適の視点から他の取締役の業務執行状況を監督する。

- 株主総会において選任された社外監査役を含む監査役は、監査役会を通じて会計監査人と適宜連携、情報共有を行い、独立した客観的な立場から取締役の業務執行について適法性および妥当性の監査を行う。

3.取締役

- 取締役の員数は、定款第19条に定める範囲内の適切な数とする。なお、取締役の業務執行に対する独立かつ客観的な監督の実効性を確保するため、必要に応じて複数名の社外取締役を選任する。

- 取締役候補者は、性別・国籍・年齢に関わらず、多様な知識・経験・能力・スキルを備えた人員より、客観的、中立的な観点に加え高い視座、広い視野からの判断力、決定したことを速やかに実行する適正かつ迅速な行動力、経営方針・施策を社内外に理解納得させることが出来る説明力、ならびにクリモトグループの全体最適の実現に寄与する協働性等を総合的に判断したうえで、代表取締役社長が候補予定者を選定する。この候補予定者について、社外取締役を委員長とする「指名・報酬委員会」における諮問を経た上で、取締役会決議により、最終的に取締役候補者として決定する。

- 取締役の解任については、会社法第331条第1項を含む法令等の違反行為や反社会的行為などがあった場合、職務執行に著しい支障が生じた場合、ならびに、取締役がその機能を発揮していないと認められる場合においては、取締役会において、解任の審議を行う。

-

社外取締役候補者は、前項の取締役候補者選定基準に加え、当該候補者および二親等以内の親族が、現在または過去3年以内の期間において次の各項目に該当しないことを独立性の判断基準として選定される。

- 東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。

- 当社または当社子会社の業務執行者。

- 当社の主要株主またはその業務執行者。※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。

- 当社の取引先の業務執行者またはその出身者。※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。

- 当社の取引先金融機関の業務執行者またはその出身者。※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。

- 当社から役員報酬以外に一千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。

- 取締役は、他の上場会社の役員を兼任する場合は、当社取締役としての職責を果たすことに支障のないよう充分に配慮することとし、当社はその兼任状況について開示する。

- 当社は、取締役がその職務遂行上必要となる知識を習得する為、取締役会等重要会議または個々の要請に基づき、必要に応じて外部講師を招いた研修の機会を設ける他、取締役は、必要に応じて外部セミナー等に参加する。

- 取締役の報酬額は、役位および業績指標に応じて、役員報酬規程に定める算定方法で算定し決定される。なお、その決定手続きは、毎期行われる定時株主総会後に開催される最初の取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任とする。代表取締役社長は、「指名・報酬委員会」に諮問の上、各取締役の報酬額を決定する。

4.取締役会

- 取締役会は、法令、定款および取締役会規則に基づき、企業価値および株主共同の利益を持続的に向上させるため、経営の基本方針・経営計画等の重要事項を決定する。なお、取締役・執行役員に対する委任範囲については、取締役会決議および稟議規程等の社内規程において定める。

- 取締役会は、経営戦略等に照らし「企業経営」、「技術・開発」、「ものづくり・品質」、「財務」、「ヒューマンリソースマネジメント」、「CSR・サスティナビリティ」のスキルを備えるべきものとする。

- 取締役会の開催に先立ち、事務局より取締役に対して議案の検討に必要な情報を提供し、事前に議論を行う場を設定する等により、取締役会における審議の活性化を図る。

- 各取締役は、取締役会の実効性を評価する為、毎事業年度末に取締役会に関する自己評価を行う。取締役会はその評価を踏まえ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。

5.監査役および監査役会

- 監査役および監査役会は、監査役監査基準に基づき、独立した客観的な立場から、取締役の業務執行について適法性および妥当性の監査を行う。

- 監査役は、その中立性維持の為、重要な業務執行の決定に対する賛否表明および事業部門に対する直接的な指示命令は行わないが、取締役会に対する適法性および妥当性に関する確認行為および意見表明は積極的に行う。

- 適法性および妥当性監査の円滑な遂行のため、監査役からの業務指示への対応および監査役職務の補助は専任の監査役室担当者が行う。なお、監査役と会計監査人との情報共有を適切に行うため、監査役室からの要請に応じて財務部門は支援を行う。

- 監査役は、他の上場会社の役員を兼任する場合は、当社監査役としての職責を果たすことに支障のないよう充分に配慮することとし、当社はその兼任状況について開示する。

- 社外取締役がその役割・責務を充分に果たすため、監査役および監査役会は、社外取締役と適宜意見交換を行うなど充分な連携を図る。

- 監査役候補者は、性別・国籍・年齢に関わらず、財務・会計・法務に関する相当程度の知見、当社事業活動に関する知識、客観的、中立的な視座等を総合的に判断し、社外取締役等の意見も踏まえた取締役会の審議を経て選定される。取締役会決議にて、監査役候補者を決定しているが、監査役候補者には、財務・会計に関する十分な知見を有している者を必ず1名以上選定する。なお、取締役会の審議に先立ち、監査役会の同意を得ることとする。また、社外監査役に関する独立性判断基準については、本ガイドラインの社外取締役独立性判断基準に準じる。

- 監査役の解任については、会社法第331条第1項を含む法令等の違反行為や反社会的行為などがあった場合、職務執行に著しい支障が生じた場合、ならびに、監査役がその機能を発揮していないと認められる場合においては、取締役会において、解任の審議を行う。

- 監査役報酬については、監査役会における協議により決定される。

- 当社は、監査役がその職務遂行上必要となる知識を習得する為、監査役会または個々の要請に基づき、必要に応じて外部講師を招いた研修の機会を設ける他、監査役は、必要に応じて外部セミナー等に参加する。

6.会計監査人

-

監査役会は、会計監査の実効性を確保するため、会計監査人の選定・評価にあたっては、次の各項目を考慮する。

- 監査を実施するに際し、独立した立場から監査を実施すること、および監査に必要かつ充分な知識・能力・人員を有していること。

- 海外子会社に対する会計監査にも対応が可能であること。

- 関連法令や諸規則に違反しないことに加え、業務上発生しうるコンプライアンス・リスクに対して適切な助言、指導を行えること。

- 取締役会および監査役会は、品質の高い監査を可能とするため、会計監査人と協議のうえ、必要かつ充分な監査時間の確保に努める。

- 適時適切な情報交換を図るため、会計監査人と代表取締役社長、財務担当取締役等との意見交換の機会を定期的に設ける。

- 会計監査人と監査役会、社外取締役、および内部監査部門との間で、それぞれ意見交換、情報共有の機会を定期的に設け、検出事項の共有、改善策の協議等を行う。

7.株主との対話

- 当社は、株主の権利が確保され、且つ株主がその権利を適切に行使することができるよう、株主環境の整備を推進する。

- 当社は、代表取締役社長、財務担当取締役等が積極的に株主との対話に臨み、会社の財政状態・経営成績等の財務情報、および中期3ヵ年経営計画等の経営方針やコンプライアンスに関する情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、開示義務のない定量、定性情報についても法令、上場規則等を順守する範囲内で開示に取り組む。なお、財務担当取締役が株主との対話全般に関して統括し、関連部門が相互に連携して株主との対話を図る。

- 株式価値向上および事業内容の適切な理解促進に向けて、株主および投資家からの要請に基づき、株主および投資家に向けた決算説明を適宜実施する。また、株主総会の他、決算説明会等の情報提供の場を検討する。

- 株主および投資家からの意見、提言については、必要に応じて関連部門より取締役および執行役員に対して随時フィードバックを行う。

- 上記の対話に際しては、企業行動基準等に基づきインサイダー情報に該当する事項は開示しない。また、決算期末日以降、当該決算発表日までの期間をサイレントピリオドとし、その期間は株主および投資家との対話を保留する。

以上

2016年6月21日制定

2018年11月26日改定

2021年3月26日改定

2022年3月25日改定

コーポレートガバナンス推進体制の概略図

-

取締役会

最高意思決定機関および監督機関として9名の取締役で構成し、3分の1以上となる3名は独立社外取締役を選任している。 -

監査役会

3名の監査役で構成し、うち2名は社外監査役を選任している。取締役等の指揮命令に属さない監査役会専任スタッフを設けることで、監査役会の機能を強化している。 -

指名・報酬委員会

委員の過半数を独立社外取締役にて構成し、独立社外取締役を委員長とすることで、委員会としての独立性を担保している。 -

経営会議(業務執行責任者会議)

代表取締役社長を議長とした経営幹部メンバーによる「経営会議」を設置し、当社およびクリモトグループ各社の経営情報の共有化、進捗管理など、取締役会の機能を補完し、迅速な意思決定や機動的かつ効率的に業務を執行する。 -

監査部

業務執行部門から独立した内部監査部門として監査部を設け、各部門の業務プロセスなどを監査し、適正性の評価・検証などを行う。

内部統制システム

当社は、「企業行動基準」および「内部統制システム構築の 基本方針」を基本指針として、「取締役会規則」、「組織規程」、「リスクマネジメント基本規程」、「コンプライアンス・リスク 管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」などの諸規程に則り、 透明性のある健全経営を実践し、内部監査、監査役監査を充実させることなどにより、内部統制システムの維持・更新を図っています。

そして、金融商品取引法に基づく財務報告の適正性確保を主眼とする内部統制報告制度に対応するとともに、クリモトグループの内部統制全般を牽引するため「内部統制推進委員会」を恒久的組織として設置し、継続的に法令違反や決算におけるミス、不正などを防ぐための社内管理体制の拡充を推進しています。

スキルマトリクス

当社は、長期的な企業価値向上を実現させるために、経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキルを以下の通り特定し、 多様性とバランスを確保しています。また、経営環境に応じて社内社外の構成、独立性、具体的な経験や専門分野を考慮し、 指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において取締役・監査役の選任候補を選出します。

| 氏名 | 担当業務 | 企業経営 | 技術・開発 | ものづくり・品質 | 財務 | ヒューマンリソース マネジメント |

CSR サステナビリティ |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 取締役 | 菊本 一高 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 織田 晃敏 | 財務・DX推進 | ● | ● | ● | ||||

| 吉永 泰治 | 設備・生産・物流・CSR (安全・品質・環境) | ● | ● | ● | ● | |||

| 浦地 好博 | グループガバナンス・法務・監査・海外 | ● | ● | |||||

| 丸谷 等 | 技術開発室・知財・コンポジットPJ | ● | ● | ● | ● | |||

| 藤本 容志 | 人事・総務 | ● | ● | |||||

| 佐藤 友彦 | - | ● | ● | ● | ||||

| 澤井 清 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 白井 久美子 | - | ● | ● | |||||

| 監査役 | 藤本 幸隆 | - | ● | ● | ● | |||

| 有田 真紀 | - | ● | ● | |||||

| 安原 貴彦 | - | ● | ● | ● |

役員報酬制度

1.報酬等の決定方針等

当社の役員報酬制度は、①持続的な企業業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること、②会社業績・成果、および取締役の役割・責任との連動が高いものであること、③ 報酬決定のプロセスが客観的で透明性が高いものであること、を方針とすることを取締役会で決定しております。

2.役員報酬の構成

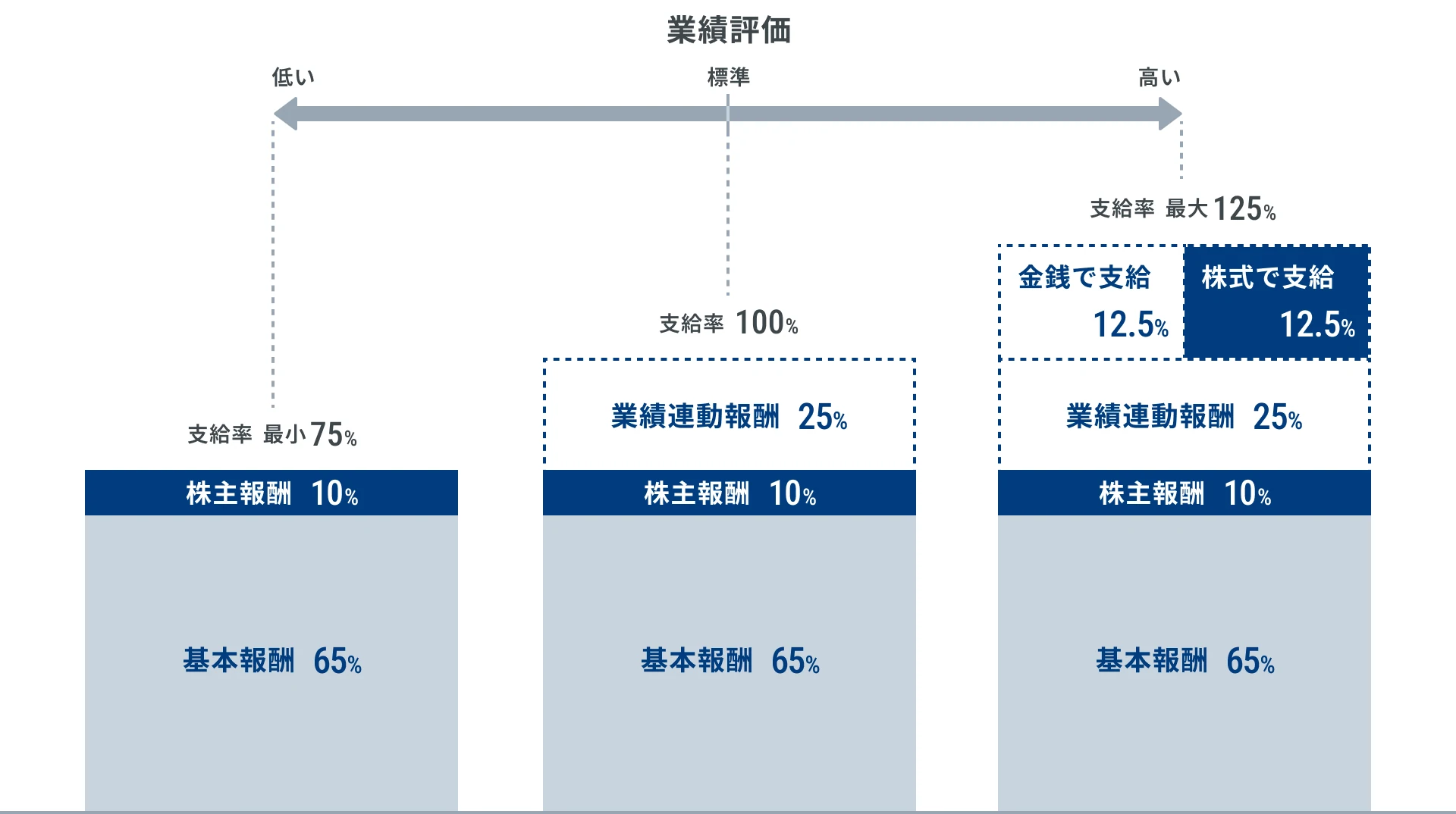

当社の役員報酬の構成は、次のとおりとなっております。

-

取締役(社外取締役を除く)

社外取締役を除く取締役の報酬は、役位に応じて決定する「基本報酬部分」(全体の65%) および「株式報酬部分」(全体の10%)、ならびに「業績連動報酬部分」(全体の25%)により構成されております。業績連動報酬部分は0%から200%の範囲で変動し、そのうち100% を超える部分の50%については、株式にて支給します。 -

監査役(社外監査役を除く)

監査役の報酬は、「基本報酬」のみとなっております。 -

社外役員

社外役員の報酬は、「基本報酬」のみとなっております。

3.業績連動報酬等に関する事項

「業績連動報酬部分」は、「営業利益計画達成率(期初計画)」、「営業利益前年度比」、「ROE計画達成率(中期経営計画)」、および「個人ミッション達成度」により算定し、0%〜 200%の範囲で変動するものであります。「業績連動報酬部分」のうち、上記2.のとおり100%に達するまでの部分は金銭にて支給し、100%を超え200%までの部分は、その50%を金銭にて、50%を株式にてそれぞれ支給します。

当該業績指標を採用している理由は、取締役が果たすべき業績責任の成果をはかる上で、「営業利益」については単年度業績の指標として、「ROE」については中長期業績の指標として株価との相関関係も高く、それぞれ最も適切な指標であると判断したためです。

なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標および実績である2023年度の 「営業利益計画達成率(期初計画)」は計画6,000百万円に対し、実績7,460百万円で、達成率124.3%でした。「営業利益前年度比」は、2022年度実績6,840百万円に対し、2023年度実績7,460百万円で、2022年度比109.1%でした。「ROE計画達成率(中期経営計画)」 は、計画5.40%に対し、実績7.10%で達成率131.5%でした。

取締役会の実効性評価

この度、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づき、2024年度における当社取締役会の実効性に関する分析、討議、評価を実施しましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。

1.実効性評価の方法

取締役、監査役全員を対象に取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、回答を得ました。このアンケート結果をまとめ、取締役会における分析・討議を通して、当社取締役会の実効性に関する評価をおこないました。

評価対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日

評価者:全取締役および全監査役(12名)

アンケート質問の大項目:全25問

- 取締役会の構成

- 取締役会の役割

- 取締役会の運営

- コーポレートガバナンス・コード対応およびその他課題への対応

- 総評

2.取締役会の実効性に関する分析および評価の結果

当社取締役会においては、提案された議案に対し、社内・社外の区分なく積極的な意見交換および建設的な議論が交わされ、監査役の確認行為や意見表明も踏まえ、意思決定がおこなわれております。

2024年度の評価では、昨年度に引き続き、取締役会の運営は適切であるものの、取締役会の構成について、取締役が備える経験・知見・専門性にやや偏りがあるとの意見が出されました。このため、バランスの良い取締役会構成に向けて、2021年に定めた当社取締役会として備えるべきスキルの見直しも含めたスキルの再選定およびその選定理由ならびにスキル取得の具体的な基準(スキル要件)を、取締役会および指名・報酬委員会において検討し、決定する必要があることを確認しました。取締役会の役割については、個別課題への対応とともに、長期的視点に基づく会社の方向性についても、担当取締役のリーダーシップにより、「2030年にありたい姿」に基づく議論を進めたことやダイバーシティ基本方針を策定する等、一定の方向性が示されたことを確認しました。後継者育成計画(サクセッションプラン)については、取締役の後継者育成計画に加え、事業部長候補者や主要間接部門長候補者の育成計画を定める等、仕組みづくりに向けて、取締役会として適切に監督することができました。一方で、資本コストを意識した事業の効率性・収益性の向上については、効率性・収益性指標によるモニタリングは進んでいるものの、全社的なあるべき姿の議論や事業部門への落とし込みがやや遅れており、事業ポートフォリオの見直しについても、部分的には進めることができたものの、今後は当社グループ全体での最適化に向けた検討が必要であると認識しております。

以上より、当社取締役会は、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて定める「当社および当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組みおよび方針を定め、当社グループの持続的成長および中長期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンスの実現を目指すこと」という目的に則り、取締役会ならびにその諮問委員会である指名・報酬委員会等の補充機関がそれぞれの役割を適切に果たし、有効に機能しているものと判断いたしました。

3.今後の課題、取り組み方針

当社取締役会は、実効性評価に関するアンケートを通じ、以下の事項を課題として認識し、引き続き取締役会として議論し、改善に向けて取り組んでまいります。

- 取締役会の機能(業務執行に関する意思決定、業務執行の監督、中長期的な経営戦略策定等)を果たすうえで、経験・知見・専門性等のバランスがとれたより良い取締役会の構成を目指し、2021年に定めた当社取締役会として備えるべきスキルの見直しも含めたスキルの再選定およびその選定理由ならびにスキル取得の具体的な基準(スキル要件)を、取締役会および指名・報酬委員会において検討し、決定する。

- 中長期的な観点から経営課題を議論する機会を増加させるため、昨年度決定した具体的な取り組み課題毎の担当取締役のリーダーシップのもと、着実な進捗を図る。特に、資本コストを意識した事業の効率性・収益性の向上については、全社視点から事業ポートフォリオの見直しを検討するとともに、定量的な目標設定およびKPIを設定し事業部門への落とし込みを図っていく。

これらの施策を通じ、コーポレートガバナンス体制の充実に努めてまいります。